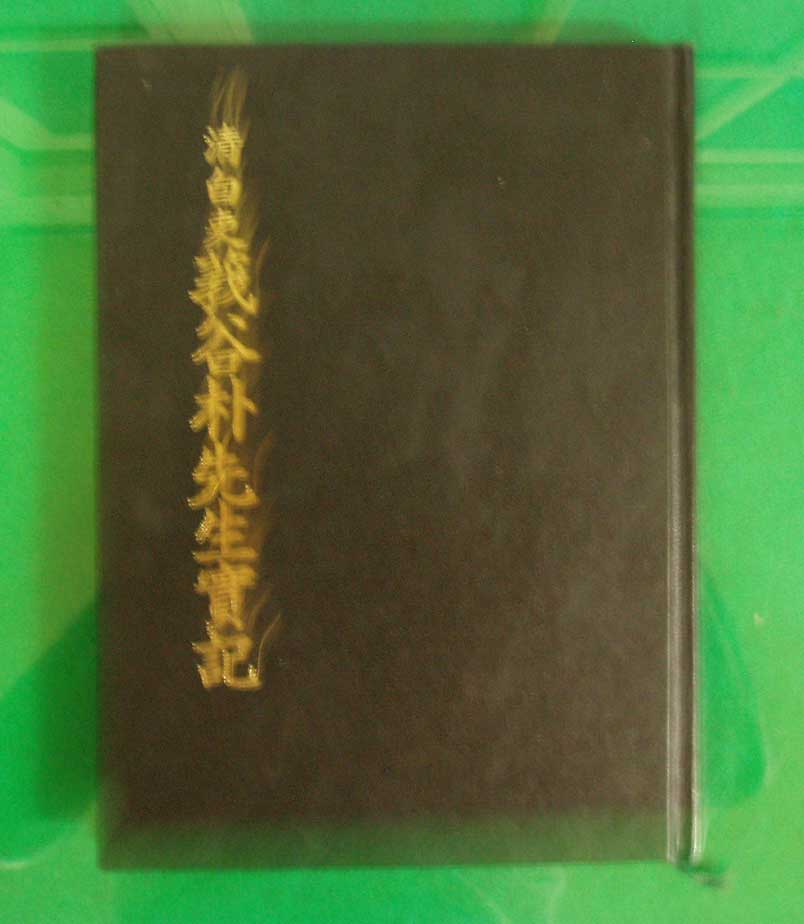

|

○공(公)의 휘(諱)는 수량(守良)이고 자(字)는 군수(君遂)이며 아곡(莪谷)은 호(號)다.

본관은 태산[泰山 -현재는 밀성(密城)으로 복관(復貫)됨]이다. 어려서 향리에서 김개(金漑) 선생으로부터 글을 배울 때 어찌나 침착하고 영특한지 글자 한자 한자를 놓치지 않고 금방 배워

장옥(場屋-과거 보는 곳)을 드나들 때쯤에는 한권의 책도 끼고 다니지 않았다.

*

주(註) - 태산(泰山)은

태인(泰仁)과 같음.

본래

태산현과 인의현을 합하여 태인현이라 했음

지으신 글 문장마다 법도(法度)가 담겨져 있었으므로 정덕(正德) 8년 서기 1513년에 진사(進仕)에 합격하고 다음 해인 9년(1514년)에 을과(乙科)에 2인자로 합격, 성균관(成均館) 분교인 광주주학(廣州州學)에 들어갔다.

○공(公)은 평생을 통해 그의 몸가짐이 간결(簡潔) ․ 엄중(重)․ 신중(愼) ․ 치밀(密) 하였으며, 모든 행동을 예법에 맞게 하되 자신을 극복하는 데 더욱 힘썼다. 공(公)의 성품은 얌전 겸허하여 행동에 근신하였고, 체질은 의복무게를 감내치 못하는 것처럼 보였으며,

뛰어난 문체를 지녔으되 겉으로는 드러내지 않았고, 주량은 한정이 없었지만 자제하여 지나치지 않았다. 사람들과 사귈 때에는 할 일을 다 하지 못한 것같이 하였고, 고향에 있을 때에는 오직 겸허한 자세로 언제나 출입을 삼갔다.

○공(公)이 담양(潭陽) 부사(府使)로 재임해 있을 때 어머니께서 심한 이질로 고생하고 계셨는데 공(公)은 그 바쁜 공무 중에도 몸소 수십 일간 약을 달이며 허리띠 한번 제대로 풀지 않았고,

어머니의 곱똥을 맛보아 병의 차도를 구분하셨다. 공의 극진한 보살핌으로 어머니의 병원은 회복되었다. 그 후 어머니의 상을 당하여 예를 다하였고, 발걸음을 시묘(侍墓) 막 밖엘 내딛지 아니하였다.

○공(公)은 자신이 갈고 닦은 학덕을 정사에 옮겨 부임하는 곳마다 적재적소에 인재를 천거 등용하였지만 그릇된 것을 고쳐 나가는 데는 그 누구도 감히 간섭하지 못했다. 공께서는 천재지변이나 변방 수호에도 남달리 마음을 썼으며,

조정에서 벼슬한 지 38년간 그의 직책은 경상(卿相)에 까지 올랐으나 초가삼간 하나 없었다[공이 돌아가신 후 국가에서 예장(禮葬)으로 장사지내고, 99칸 집을 지어 후손을 구원토록 하였으며, 무서백비(無書白碑)를 하사하여 공의 청백(淸白)을 세상에 천명(闡明)하였다.]

○명왈(銘曰), 금빛처럼 아름답고 옥처럼 단아한 자태, 안으로는 학문을 쌓고 밖으로는 행동을 자제했네, 몸가짐은 검약하고 낮춰 남을 받드니 사귐에 해로움이 없었네, 무궁한 조상의 영광을 위해 이 몸 바쳐 끝까지 진력하리니 힘써 이 경사 이어받아 길이길이 변함없이 보전하세.

|